マッツ・ミケルセン主演映画『愛を耕すひと』は、2月14日(金)より全国公開。マッツとは、2012年の『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』以来二度目のタッグとなったニコライ・アーセル監督に単独インタビュー! マッツや作品の魅力についてなど語ってもらった。

-

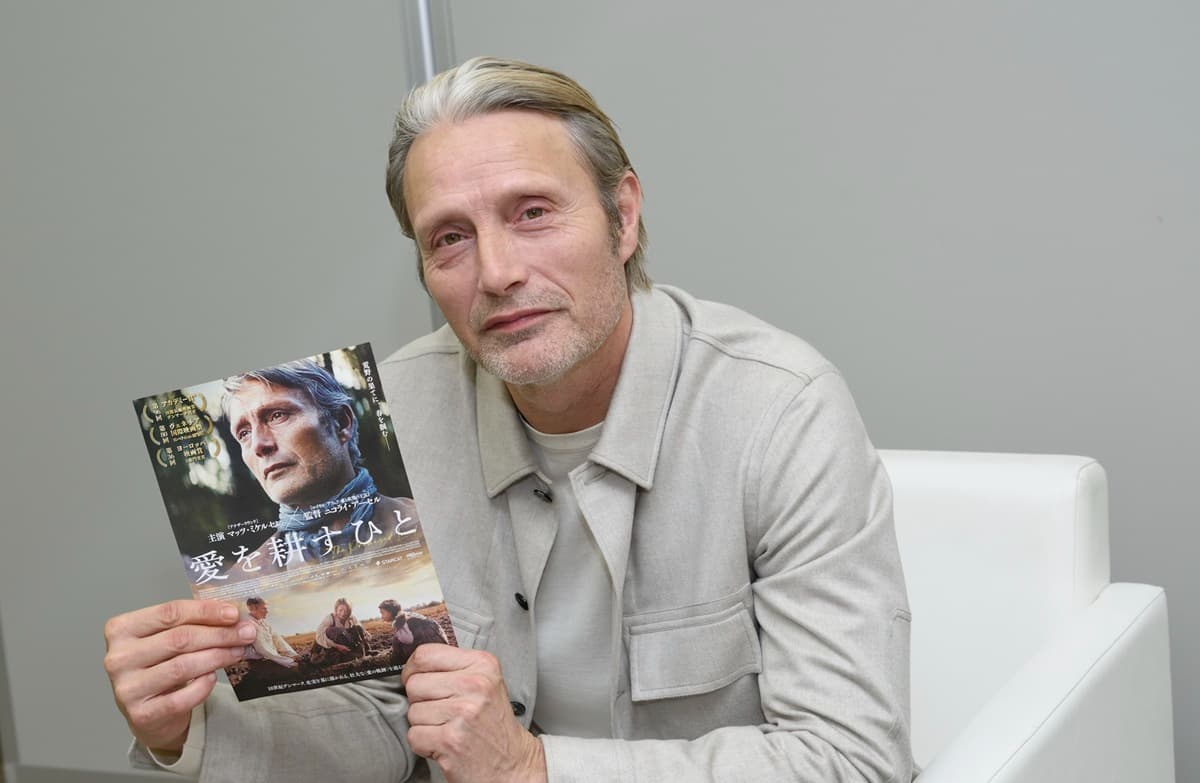

『愛を耕すひと』マッツ・ミケルセンから日本の観客に向けた特別メッセージ映像公開

『愛を耕すひと』の公開を来月に控え、主演のマッツ・ミケルセン …

『愛を耕すひと』ニコライ・アーセル監督インタビュー

ニコライ・アーセル監督©︎Ola Kjelbye

――マッツと再びタッグを組みましたが、彼の演技や表現力にはどのような点で特別な魅力を感じられますか?

監督:本作では変化を遂げていく人物を描きたかった。ただし、観客には気付かれないようにね。作品冒頭の彼と最後の彼を比べると、別人ではあるものの、その変化が見て取って分かるようには描きたくなかった。ゆっくりと感じられる変化を目指していたんだ。そんな人物を演じられるのはマッツ以外いない。じわじわと変わっていき、“こんなにも変わった”と観客に驚きを与えられる役者は彼だけだろう。彼の演技の魅力はそこにある。

――マッツの演じるケーレン大尉は、強い信念を持つ一方で不器用さも感じられるキャラクターです。彼と監督でどのようにその複雑さを作り上げていったのでしょうか?

監督:とても自然な流れだったと思う。映画監督はほとんどが不器用だから、どういう感じかよく分かるんだ。マッツは大スターで役者だから、人前でどう振る舞うべきか、僕よりも理解できているけどね。僕は大勢の前に出ると、緊張して縮こまってしまうから、不器用な人間の描写には苦労しなかった。

ルドヴィを演じるにあたり僕たちが思い描いたのは、大きな夢を持ちながらも、それを容易に実現できる立場にはいない人物だ。苦しみを抱きつつ、内に秘める激しさがあり、目標は必ず達成したいと思っている。さらに子供の頃、父親に拒まれたという過去も持っている。これらの人物像を考えていくうちに、どのようにルドヴィを描くべきか、どのように演じるべきか、自然と見えてきた。

――マッツは退役軍人という役柄を表現するために肉体的にも精神的にも多くの準備をされていたと思います。彼がこの役に命を吹き込む様子を間近で見て、どのように感じましたか?

監督:マッツとは12年来の付き合いで友人のような存在だから、さほど驚くようなことは起きないね(笑)“マッツ、もう一度!マッツ、こうやってみよう!”と言える仲なんだ。毎回楽しく一緒に仕事をさせてもらっているよ。

一つ確実に言えるのは、年を重ねるにつれて、どんどん演技力が上がっているということ。もちろん前からいい役者だったけど、今は最も脂がのっていると思う。次回また組めるのを心待ちにしている。さらにすばらしい演技を見せてくれるに違いない。

――マッツと今後再び組む可能性について、何か計画されていることはありますか?

監督:もちろん。次は10年も待つのはやめようと約束したんだ。近々再び組みたいと思っているよ。

――『愛を耕すひと』は実際の歴史や土地改革を背景に描かれていますが、どのようにしてこの物語にたどり着き、映画化を決意されたのですか?

監督:知人に原作を薦められたんだ。“きっと気に入ると思う”と。読んでみて、西部劇とまでは言わないけど、北欧の開拓者精神が感じられた。開拓者の物語が僕は個人的に大好きなんだ。大自然の中で、成功していくという冒険物語がね。

でも原作を読んで何よりも惹かれたのが、アン・バーバラとアンマイ・ムスの女性キャラクターだった。特にアン・バーバラは想像もつかないほど変化を遂げていき、意外なエンディングが待ち受けている。アンマイ・ムスも明るくて興味深いしね。彼女たちとルドヴィという組み合わせが、僕にとっては魅力的に映った。

それに加え、フレデリック・デ・シンケルというクレイジーな悪役もいる。つまり面白い映画を作るのに必要な要素がすべて揃っていたんだ。だから簡単な決断だった。原作を読み終えてすぐに、“次回作はこれだ”とプロデューサーに伝えたのさ。考えるまでもなかった。

――本作の中心には「愛」と「土地改革」というテーマが置かれています。それらを織り交ぜて描くうえで、どのような挑戦がありましたか?

監督:二つのテーマは相反するものだから、パズルを解くような感覚だったね。土地改革という野望は、愛の物語とは常に対立している。一つの方向に突き進みたくても、彼には“家族”ができて、それが足かせとなって別方向に引きずられていく。でもその葛藤があるからこそ、面白いドラマが生まれるんだ。そのように考えながら、パズルを解いていった。

『ロイヤル・アフェア』でも同じような挑戦があった。三角関係があり、クレイジーな王がいて、農民解放があって、あらゆるテーマが絡んでいた。時間を要するけど、複数のテーマを描いている方が作品として面白くなるから、僕はその方が好きだね。

――美しい風景と厳しい現実が共存する映像美が印象的です。このビジュアルスタイルはどのように構築されたのでしょうか?また、どのような点を特に意識されましたか?

監督:デヴィッド・リーンの作品を見直した。特に『アラビアのロレンス』だ。僕が大好きな作品の一つさ。彼のビジュアルの構成は独特で、背景の自然のディテールをとらえつつも、人物を近くでしっかりと描いている。地形・自然と人物を密に融合させているんだ。そんなリーン監督の手法をできるだけ参考にした。僕が尊敬しているスティーヴン・スピルバーグやデヴィッド・リンチや黒澤明監督の作風も似ているね。キャラクター描写と、自然や地形や自然の力を複雑に絡ませているんだ。

また壮大な作品にしたかったから、大自然を意識的にとらえたというのもある。撮影中も“近すぎる、もっと引いて背景も映そう”とよく言っていたよ。限られた予算の中でチャレンジではあったけど、楽しかったね。ロケーション次第では、大きな作品に見せられるんだ。

――本作は愛や信念を描きながらも、人間のエゴや社会の不平等にも触れています。監督自身がこの映画を通して伝えたかったメッセージとは何でしょうか?

監督:最も伝えたかったメッセージは、野望と愛についてだ。今の時代、将来の夢を抱く年齢がどんどん低くなっている。そしてみんな、人生何か成し遂げないといけないと不安に駆られている。

ルドヴィは幼い頃から、裕福になること、地位ある人物になることを夢見ていた。今はただの退役軍人で、何者でもない。だから四六時中、王と距離を縮める方法や、重要人物になる方法を考えているんだ。でも、そうすることで彼は逆に不幸せになっている。野望で周りが見えなくなっていて、愛する女性や娘のような存在を失いかけるからだ。観客には、そこから何らかのメッセージを感じ取ってほしい。

(海外ドラマNAVI)