2015年、米国のテレビ業界でトレンドとなったキーワードのひとつに、トランスジェンダーが挙げられる。トランスジェンダーの人が主役もしくは主要な役を担うドラマやリアリティショーが次々に登場し、メジャーな賞を受賞したりして話題となった。トランスジェンダーとは、簡単に言うと生まれ持った性別と心の性が一致しないことから、心の性で生きようとする人のことを指す。性別適合手術を受けているか否かは、そのカテゴリーの必須条件ではない。このトレンドを、番組および人物を中心に追ってみたい。

-

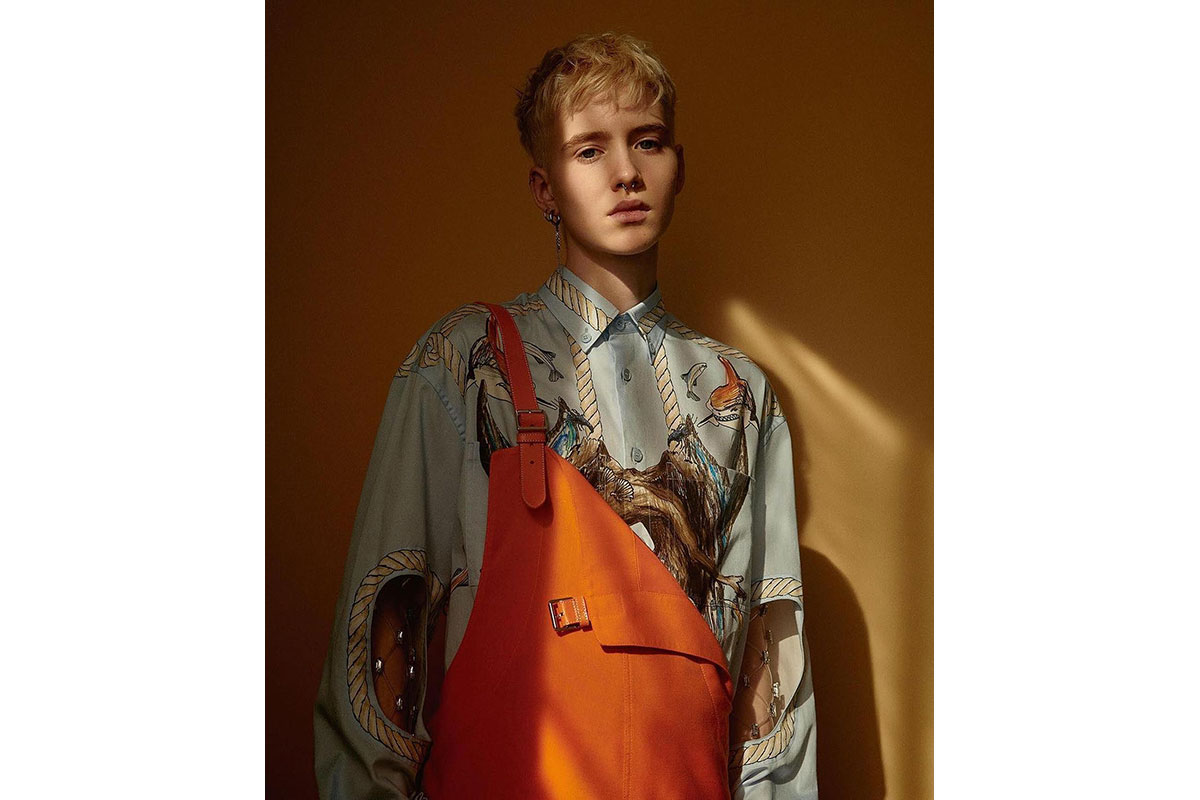

Netflix『ONE PIECE』でコビー役に抜擢されたトランス俳優モーガン・デイヴィスとは?

Netflixの実写版ドラマ『ONE PIECE』には、ピン …

『トランスペアレント』

まず1月のゴールデン・グローブ賞で、Amazon配信のドラマ『トランスペアレント』がコメディ・ミュージカルのテレビシリーズ部門で作品賞と主演男優賞(ジェフリー・タンバー)が受賞。同ドラマは、ロサンゼルスに住む元大学教授の男性が、今は独立して別々に暮らす子供たちに、実は自分はずっと女性であり、今後はそのことを隠さずに生きていくことを打ち明けようするところから始まる家族の物語。三人の子供たちは、父の変容を三様に受け止めようとするが、同時に彼らの抱えるそれぞれの闇が浮き掘りにされていくダークなコメディだ。

クリエイターは、やはり家族をテーマにした傑作ドラメディ『シックス・フィート・アンダー』の製作者・ライターの一人として知られるジル・ソロウェイ。彼女の実の父親は75歳にしてカミングアウトしたトランスジェンダーであり、ドラマは自身の体験をベースに描かれている。昨年9月、本格的にストリーミングが開始された。当初、批評家受けは良いものの、観ている人の数は限られていたが、ゴールデン・グローブ賞がきっかけでより多くの視聴者を獲得した。ソロウェイは、今年『タイム』誌で最も影響力のある100人のなかに選ばれている。同ドラマは、シーズン2の配信前から3の製作が決定した。

ケイトリン・ジェンナー

何よりこのトレンドの一番の立役者は、ブルース・ジェンナー改めケイトリン・ジェンナーだ。その名は日本ではあまり馴染みがないかもしれないが、10種競技の元世界記録保持者、1976年モントリオール・オリンピックの金メダリストで、選手引退後は80年代から映画やテレビで俳優として活動し、数多くのリアリティショーにも出演してきたセレブである。近年はあのカーダシアンのリアリティショー『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』でも、キム・カーダシアンらの義父として出演しており、そちらの方から馴染みがある人も多いだろう 。3度の結婚で6人の血を分けた子供がおり、4人の義子がいる。キム・カーダシアンの母親であるクリス・ジェンナーと今年3月に離婚が成立した。

そんなジェンナーが、ネットワーク局ABCの高視聴率番組『20/20』のダイアン・ソイヤーによる2時間のスペシャルインタビューで、10歳頃から悩んできた自身の性同一障害を公表したのだ。インタビューは4月に放映され、その視聴者は実に2070万人に達した。時にはジョークも交えながら真摯にインタビューに応えたジェンナーについて、レディ・ガガ、オプラ・ウィンフリー、マイリー・サイラスといったセレブたちがツイッターで支持を表明した。

そしてケイトリン・ジェナーとして女性となった姿が初めて、6月に発行された『ヴァニティ・フェア』誌7月号の表紙を飾る。セレブ写真家のアニー・リーボヴィッツが撮影し、”Call Me Caitlin” というキャプションがついたシンプルかつインパクト大の表紙は、ニューススタンド(駅や路上の新聞売店)や薬局の雑誌コーナーで一際目を引いた。 6月1日に『ヴァニティ・フェア』のツイッターアカウントがウェブ版の記事がDL可能なことをツィートするやいなや、ウェブの購読者が同誌のウェブサイトに殺到、その24時間以内にサイトを訪れた人は900万人に達し、その月は述べ2400万人が訪れたという。そのウェブ版カバーストーリーのなかで、撮影の舞台裏を記録した短編ドキュメンタリーのビデオも公開され、その再生回数は2090万回以上に達した。

一方、ウェブ版から2週間遅れで店頭に並んだ印刷媒体の同号も43万2千部売れ、雑誌離れに拍車のかかるここ5年では最高の売り上げを記録した。発行部数が公称120万部、今年前半の月平均売上げが約16万6千部というから、いつもの倍以上売れている。ソーシャルメディアのなかで、このカバーストーリーについてのコメントは約39億件(!)にも上った 。こうした数字を並べると、ジェンナーの女性への変遷がいかに注目されたかが明らかだろう。

7月の終わりには、ケーブル局E!で『I AM CAIT』という、性別適合手術後のジェンナーの日常を追ったリアリティショーが始まり、こちらもメディアで大きな話題となった。番組では、女性としての生きる自分と家族や友達との関係やトランスジェンダーのコミュニティの中での自分の役割を模索するジェンナーの姿が映し出される。製作総指揮も務め、編集にも立ち会うジェンナーの意向がショーには完全に反映されているようだが、テレビの批評家たちの評価はおおむね良好、初回エピソードは273万人の視聴者を集め、10月にはセカンドシーズンの製作が決まった。

ラヴァーン・コックス

世界的にヒットしているNetflixのドラマシリーズ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』の主要キャラの一人、トランスジェンダーの受刑者ソフィア役でブレイクし、今や最も有名なトランスジェンダーの女優となったラヴァーン・コックス。 昨年、6月9日号の『タイム』誌で、 トランスジェンダーであることを公表している俳優として初めて表紙を飾った。同誌のインタビュー他で、10代から性同一性障害に悩み、いじめにも合い自殺を考えたこともあるという過去を語っている。6月に同ドラマのシーズン3の配信が開始され、ソフィアの物語も展開して盛り上がるなか、『エンタテイメント・ウィークリー』誌が6月19日号で、「America”s Transformation」と題したLGBT特集を組んだ。表紙は、自由の女神に扮するラヴァーン・コックスで、5ページのカバーストーリーをフィーチャー。「私の美しさは外見ではなく、心と魂からくるものです」と語っている。自身の Tumblr(SNS)で、「ケイトリン・ジェンナーは、彼女の外見ではなく、その勇気を賞賛されるべき」と書き、ジェンナーを支持した。ソフィアがこれほどの人気キャラとなったのも、脚本がいいのはもとより実際にトランスジェンダーであるコックスが演じることで、よりリアルで説得力を持ったからだろう。

6月はゲイ・プライド月間であり、奇しくもニューヨークやサンフランシスコなどでゲイ・プライドのパレードが行われる4週目の週末の直前26日に、連邦最高裁が全米すべての州で同性婚を認める判決を下した。私はその週末、サンフランシスコにいたのだが、2日にわたるパレードは、天候にも恵まれ、同性婚が合憲となったその歴史的判決の喜びも手伝って、熱気もひとしおだった。

ニューヨークでもサンフランシスコでも、パレードにNetflixがスポンサーとして参加していて『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のキャラのコスプレをした人たちが乗った山車も登場し、大きな歓声が上がった。ニューヨークでは、ビッグ・ブーの愛称で親しまれるゲイのキャラを演じるリア・デラリア(私生活でもゲイであることを公表している)も登場し、大声援を受けていたのを友人がキャッチ。同ドラマの圧倒的な人気を実感した。

ラナ・ウォシャウスキー

また同じく6月に、NetflixのオリジナルシリーズであるSFスリラー『センス8』の配信が開始された。クリエイターは、あのウォシャウスキー姉弟(『マトリックス』3部作)で共同製作総指揮、脚本も担う。姉弟の姉、ラリー改めラナ・ウォシャウスキーは、2012年に長い沈黙を破ってトランスジェンダーであることをカミングアウトし、性転換して女性となった姿を公の場に現した。彼女がそのことを公表した初のハリウッド監督であるという。ラナはその年に、 LGBTの権利を擁護し政治的なロビー活動を行っている米国で最も大きな団体であるヒューマン・ライツ・キャンペーンから、 Visibility Award(認可賞)を 授与されており、その授賞式のスピーチは終始ユーモアに満ちたチャーミングなものだったが、性同一障害で苦しんでいた高校の時に、電車飛び込み自殺をしようとした事実も明かしている。

同ドラマのメインキャラの一人が、サンフランシスコに住むトランスジェンダーの女性なのだが、それがラナによってキャラとして息を吹き込まれているのが興味深い。そのキャラ、ノミ・マークスをやはりトランスジェンダーの女優ジェイミー・クレイトンが演じている。エピソード2で、ノミがゲイ・プライドのパレードに参加するシーンがある。そこで自分のこれまでの生き方やパレードに参加することについての複雑で正直な思いを独白するのだが、それがトランスジェンダーのコミュニティに温かく受け止められ、ドラマを支持するツィートも多くされた。ラヴァーン・コックスもツイッターで、「スマートな展開と素晴らしいキャスト」だと褒め称えている。

<New Girls on the Block>

さて、実は『I am Cait』よりも前 の4月に、トランスジェンダーをフィーチャーしたリアリティショーが、 ケーブル局Discovery Lifeで静かに放映されていた。 『New Girls on the Block』は、ミズーリ州カンザスシティに住む、20代から50代の様々なバックグラウンドを持った6人を追う。ラヴァーン・コックスの言葉を借りると、「(男の子に生まれたのではなく)誕生のときに男性として指定された」彼女たちの女性への公の変遷をみせるドキュメンタリーだ。残念ながら、このショーについてのメディアの認知度は高くなく、どのくらいの視聴者に見られているのか不明。ただ、トランスジェンダー・コミュニティの評価はまずまずで、ステレオタイプな描かれ方をしている場面も少なくないなどの欠点もあるが、出演者のキャラクターやお互いをサポートし合う点が評価されているようだ。

<Becoming Us>

そして、10代の視聴者をターゲットにした番組製作で知られるケーブル局 ABC Familyで6月に『Becoming Us』というリアリティショーが始まった。これは、シカゴ郊外の街に暮らすベンという16歳の高校生が、最近トランスジェンダーであることをカミングアウトした父親とどう対峙していくかを描いたもので、10つのエピソードで構成されている。先のドラマシリーズ『 Transparent』のリアリティー・ヴァージョンと言えなくもない。ライアン・シークレスト(『アメリカン・アイドル』)が製作総指揮を務めるこのショーは、ポップな映像処理とテンポの早い編集で、一見今どきの典型的なリアリティーTVだが、ベンのガールフレンド、ダニエルの父親もまたトランスジェンダーで、それぞれの親との向き合い方の対比が面白いし、この家族の動向をもっと見ていたい気にさせる魅力がある。パイロット版は、64万人が視聴しており、平均すると26万人の視聴者がいた。

<I am Jazz>

7月には、『I am Cait』の10日ほど前にケーブル局 TLC(元The Learning Channel)が、フロリダ州に住む14歳の トランスジェンダーの女の子とその家族に密着したリアリティショー『I am Jazz』の放映を開始。メインキャストのジャズ・ジェニングは、6歳の頃からすでにTV出演を始め、トランスジェンダーとして生きることの挑戦を語ってきた2000年生まれの若き活動家だ。自身のことを語るビデオシリーズをYouTubeにアップして7万人の視聴者を集めたり、アメリカ合衆国サッカー連盟と2年半争った末に女子チームでプレイすることを認められたりしている。そのような活動が 高視聴率インタビュー番組『20/20』でも取り上げられ 、他の人気トークショーなどにも出演。最も若くして、トランスジェンダーの国民的象徴となった有名人なのだ。そして両親と共にトランスジェンダーの子供を助ける組織を立ち上げ、昨年と今年2年連続で『タイム』誌の最も影響力のある10代に選ばれた。さらにラヴァーン・コックスが今年、同誌の最も影響力のある100人に選ばれた時、ジャズが推薦文を寄せている。

この非凡な少女を追うショーは、友達とのガールズトークや彼女の生き方を全面的にサポートする優しい家族とのちょっとした諍いなど、驚くほど平凡な日常を描いているが、トランスジェンダーについてのよくある誤解を指摘して視聴者を啓蒙する要素もあるなど、きめ細かく構成されている。メディアでも好意的な批評が目立ち、彼女にはすでに国民的知名度があるためか、プレミアのエピソードは136万人が視聴。そして、このほどシーズン2の製作が発表された。

再び『トランスペアレント』

9月に授賞式が行われたプライムタイム・エミー賞で、再度『トランスペアレント』にスポットが当たった。主演のジェフリー・タンバーがコメディドラマシリーズ部門の主演男優賞、ブラッドリー・ウィットフォードが客演男優賞、クリエイターのジル・ソロウェイが監督賞を受賞。壇上で「この賞をトランスジェンダーのコミュニティの皆さんに捧げます」と感謝の気持ちを述べたジェフリー・タンバー。彼は「最初にカミングアウトするシーンを撮影したとき、吐きそうなほど緊張した。そのシーンは本当のトランスジェンダー・コミュニティにとって重要なものになるため、的確に演じなければならなかったから」と、あるトークショーで告白している。その緻密で繊細な演技が評価され、今回の結果となった。

シーズン2では 、個々のキャラクターが深く掘り下げられて、もっとダークな方へ向かうという。トランスジェンダーの女性のライターがチームに加わり、彼女のストーリーテリングへの 貢献も大きいようだ。

テレビ界とトランスジェンダー・コミュニティ

トランスジェンダーの男性・女性は、全米でおよそ70万人いると推定されているが、非常に多くの人が職業上の差別や暴力に苦しんでいると言われている。既述のヒューマン・ライツ・キャンペーンを始めとする人権擁護団体の2013年のリポートによると、仕事につく意思のあるトランスジェンダーの人々のうち、14%が失業しており、これは全体の失業率の2倍だという。トランジェンダーの人の10人に4人以上が非正規雇用者であり、年収が1万ドル(約123万円)以下の人は15%に及ぶ。これは米国全体の失業率4%に対し、3倍以上の高さだ。

さらに、全米自殺予防財団とウィリアム・インスティチュートの調べによると、米国の全人口のうち自殺未遂経験者は、その割合が4.6%であるのに対し、ゲイやバイセクシュアルの人たちのなかでは20%になり、トランスジェンダーもしくは性別不明者に至っては、41%にも達するという。これらの数字は、差別やいじめ、暴力、職業上の差別および貧困に苦しんでいるトランスジェンダーの人たちの多さを物語っている。

トランスジェンダーのセレブのカミングアウトやドラマの成功、リアリティショー誕生などが重なったのが2015年だったが、その下地は数年前からできていた。2009年に始まったミュージカルドラマ『Glee』が、今までタブーとされていた感のあるティーンの性的な問題、人種差別やいじめの問題を真面目に描き、ファイナルシーズンでは、愛されてきたメインキャラの一人が性適合手術を受けて男性となった(このエピソードは、今年2月に放映)。2013年に配信開始した『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』での秀抜なキャラ設定とキャスティングがラヴァーン・コックスをブレイクさせ、昨年始まった『Transparent』の成功も、ケイトリン・ジェンナーが生まれる後押しをしたのだと思う。

今、米国では、トランスジェンダーの人たち、そのコミュニティの存在が、以前よりも広く認知されるようになり、TVの世界ではステレオタイプの描かれ方から脱却しつつある。彼らの物語がより多くの人へ向けて語られる段階に入ったのではないだろうか。このポジティブな変化にともない、実際のトランスジェンダーの人たちにとって現状の問題が少しでも改善され、居心地のよい世界になることを願ってやまない。

(文・写真/ほりうちあつこ)